みなさんこんにちは、BECK(@beck1240)です。

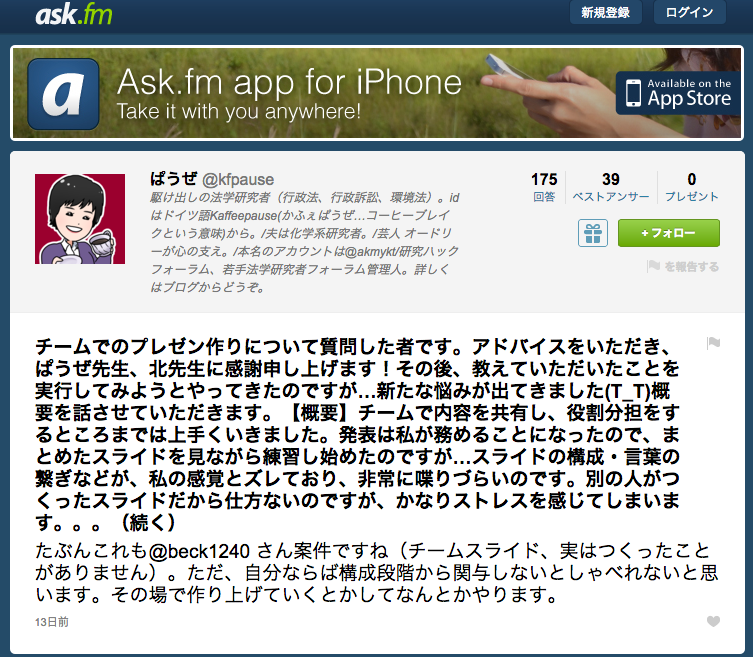

少し前に「チームでプレゼンを作り上げる3つのコツ」という記事を書いたんですが、この記事を書くキッカケになったぱうぜ先生の教え子さん(?)から追加質問を頂きました。

まぁ、私は会社員なので、先生ではないのですが、それはさておき。

頂いたお悩みを抜粋&要約すると

- 他人の作ったスライドだと喋りづらい

- 自分が喋りやすい様にスライドに手を加えて他の人に不愉快な思いをさせないか気がかり

- こんな事なら全部自分でやっちゃった方が早い!とついつい考えちゃう

そして、質問としては、こんな感じかな。

- 役割分担のその先(役割を上手く機能させるコツ)

- 個々人でテイストが異なるスライドをどうまとめるか

いやはや、実に素晴らしい!

社会人でもこの手の悩みを抱えてる人って多いので、それを大学生の時分から体験できてるというのは、凄く良い経験だと思います。

私は、仕事柄「チームでプレゼンを作る」ことはよくやっていますし、資料作成の音頭取りやプレゼンターも自分でやることが多いので、その見知からいくつか気を付けた方がいいポイントをアドバイスしたいと思います。

■「船頭多くして船山登る」の罠を回避せよ

「船頭多くして船山登る」は有名な諺ですが、これはあらゆる組織、チームに当てはまる言い当て妙な言葉です。

チームでプレゼンを作る時、絶対に決めておかないといけないのが「リーダー」と「クオリティコントローラー」という2つの役割です。

リーダーはプレゼンの方向(青写真)を指し示し、意見が割れたときには最終的な決定を下す役割です。

友達同士でチームを組むと、リーダーを決めづらいとは思います。しかし、リーダー不在の状況では意思決定のスピードが落ちますし、皆がそれぞれの青写真で資料を作成してしまうと、後で結合したときに「あれ、なんか意識ずれてる」みたいな状況によく陥りがちです。

クオリティコントローラーは、プレゼン資料のできあがりを監修する役割です。最終的にメンバーが作った資料をクオリティコントローラーがレビューし、指摘し、スライド単位でのFIX(完成)を決定します。

リーダーが指し示した方向性にメンバーが向かうことで、作成資料のバラツキをある程度は抑えることができますし、クオリティコントローラーの完成品チェックで、資料の不統一感を改善しつつ、発表しにくい箇所の手直しが可能となります。

前回、アイデアを育てる為に「語り手」と「悪魔の代言者」という二つの役割を紹介しました。

「メイン(語り手)」というのは、要するにそのプレゼンアイデアについて「想い」や「こうすべき」を持っているメンバーで有り、多くの場合はプレゼン全体のクオリティーコントロールを兼ねる役割でもあります。

とあるように、「語り手」はプレゼンに対する「想い」や「こうすべき」という青写真を持っている人ですから、「語り手」が資料作成段階で「リーダー」をやるのが望ましいと言えます。また、資料の最終形を決める「クオリティコントローラー」を「発表者」が担えれば、アウトプットがより発表しやすいものになります。

アイデアの「語り手」、資料の青写真を指し示す「リーダー」、資料の最終形に責任を持つ「クオリティコントローラー」、そして「発表者」。既にお気づきかも知れませんが、この4つの役割を一人が担うのが最もスムーズな形です。

しかし、アイデア豊富で、まだ見ぬ資料を思い描き、リーダーシップを発揮し、資料作成のセンスを持ち合わせ、プレゼンテーションスキルも高い人というのは、そうそういるものではありませんので、多くの場合は得意分野毎に役割分担を行います。

また、役割を多く担うほど実作業に時間が取れなくなります。もしも、リーダーとクオリティコントローラーを同時に担うのであれば、資料作成を他のメンバーに大きく委ねるという決断も、発表全体のクオリティを上げる為に重要となります。

■「ゴールが共有出来てない状態」の罠を回避せよ

この罠は質問で頂いた「自分で作った方が速いよ」に対するアンサーであり、リーダーの役割に関する詳細説明でもあります。

前回の記事で書いたとおり、チームで資料を作成する場合は「キーメッセージ」と「アウトライン」を決めておくことがとても重要です。

作業分担時の非効率を防ぐために、チーム内で各自が動く前に「キーメッセージ」と「アウトライン」を決めておくことをお奨めします。

私がチームプレゼンの資料を作成するときには、概ね以下の準備とガイダンスを一通り行ってから分担作業に入ります。

- 自作業:目次案を作成する

- 議論:全体の流れをざっと説明した後、修正点を議論する

- 自作業:空白のシート(或いは流用する元資料)を並べ、スライド毎に「概要」と伝えたい「キーメッセージ」を2,3行だけ書き出す

- 議論:スライドの概要を1枚1枚チームメンバーに説明&議論しつつ、書き手を決めて行く

議論を重ねることで、お互いのイメージのすりあわせを行うわけですが、ここで重要になるのが、最初に「議論のたたき台」を作ってから議論に入ることです。「たたき台」がある方が議論がし易いですし、空中戦と呼ばれる「目に見えないイメージのぶつかりあい」を防ぐことができます。

そして、議論の中で決まったことはその場で「たたき台」に対して修正をかけるか、スライド上にメモを残します。その場での決定事項の意識違いを防ぐことができますし、分担作業に入ったときにやるべき事がより明確になります。

そしてもう一点、この段階でとても大事な事が、「たたき台」は絶対では無い、ということです。

このフェーズの目的は、「議論の末に皆で案を作り上げられた」と言える状態まで持って行くことですので、最初に作った目次案やスライドの素案が、蓋を開けてみたら全然違うものになっていた、なんてこともザラに起こります。むしろ、それぐらい議論できたなら素晴らしい事、位に考えると良いと思います。

勿論、ガイダンスだけでイメージが完全に伝わるわけではないので、分担作業に入ってからもリーダーとメンバーの間で細かなイメージの摺り合わせは必要になります。メンバーが質問や相談をしやすい状況を維持し、完成前のスライドを元にこまめにイメージあわせをする場を設ける様にしましょう。

■「自律的な完全分業が出来るという幻想」の罠を回避せよ

最後は「自律的な完全分業が出来るという幻想」という罠についてです。

勿論、誰からも管理されること無く、各々が自由に動き成果を出せるチームというのも存在しますし、その方が上手く行く場合もあります。しかし、多くの場合、組織やチームが有効に機能するためにはプロセスの定義や、一定のルールが必要です。

凄く端的に言えば、

「管理工数」をケチってはいけない

というひと言に尽きます。管理工数というのは、管理に要する手間、或いはアウトプット(生産)する為の仕組みを維持する時間という意味です。

今回の様に、複数人で共同作業を行う場合に管理すべき項目としては、

- 予定/進捗管理

- 課題管理

- 情報管理

等が挙げられます。プロセス/ルールについてもいくつか挙げておくと

- 資料完成までのプロセス(例:イメージレビュー、ドラフトレビュー、最終レビュー、完成)

- 資料レビュー時のチェックリスト

- 定例MTGの設定(例:進捗と課題の確認)

などでしょうか。打ち合わせ系はやり過ぎると時間をかなり食うことになるので、インターネット上のコミュニケーションツールなどを用いて、効率良くやると良いでしょう。

次の記事が、ヒントになるかも知れません。

今回のように、アウトプットが最終目標であれば、予定/進捗管理は目次案をExcelに書き出し、スライド毎に執筆者、締切(或いは完成予定日)、プロセス毎の予定日/実績日ぐらいを管理すれば良いでしょう。

本格的に予実を管理したいのであれば、WBS(Work Breakdown Structure)について勉強してみると良いかも知れません。アシタノでもその内書こうと思いますが、まずは以下の記事を参照してみて下さい。

358 プロジェクトマネジメント手法「WBS」とは | 純コミックス

ITレポート(動向/解説) – WBSを使った作業計画とスケジュール作成の実践知識(1):ITpro

課題管理というのは、物事を進めるに当たって阻害要因となっている事柄を共有することを指します。例えば、

- 課題:資料作成に当たって、お客さんから貰えるはずのインプット資料が貰えていないため、資料作成が始められない

- 解決策:お客さんに問い合わせ、資料送付を急いで貰う。その間進められるところを洗い出し、作業着手する。

- 状況:お客様への問い合わせ済み。現在外出中の為、帰社後送付頂けるとのこと。作業着手可能箇所は既に展開済み。

- 担当者:Aさん

- 締切:1月20日(火)

- 状況:OPEN

みたいな項目が並び、課題が解決した時点で、状況欄をCLOSEにします。課題を共有する目的は、

- 課題の責任者を明確にする

- 課題が放置されないようにする

- チームメンバーの知見を持ち寄って課題の解決方針を決める

- 課題が重篤化する前に早め早めに手を打っていく

などです。

課題と言っても、軽い物から重い物まで様々です。軽い物は放置されていないかをチェックする位で良いので、特に重たい課題(もしくは重たくなりそうな課題)について、チームとして解決策の模索が行える様に体制作りを目指しましょう。

情報管理については、先にも紹介したこの記事を参照してみて下さい。

■最後に

今回は、「チームでプレゼンを作る」ために、以下の内容を取り上げました。(見出しは逆説的に罠と書きましたが)

- 「リーダー」と「クオリティコントローラー」の役割定義

- 「ゴールを共有」するための手段

- チームを機能させるための「管理」

ここに書いた内容は、「アウトプットを起点としたプロジェクトマネジメント」の触りの部分です。掘り下げるともっと色々やるべきことはあるのですが、まずは今回書いた内容ぐらいのライトな所から取り組んでみて下さい。

参考書籍

ベックです!

横浜在住大阪人。本職SE。ガジェット、文具、手帳、ライフハック、モバイルが大好物な30代男性。BLOG「Hacks for Creative Life!」が主戦場です!。『EVERNOTE情報整理術』『クラウド「超」活用術』著者。勉強会『東京ライフハック研究会』の主宰者でもあります。

BLOG:Hacks for Creative Life!

Twitter:@beck1240